L’été indien : point de ralliement

Hautes Études Manuel nous a organisé un......

Hautes Études Manuel nous a organisé un......

De retour après huit mois sans posts......

De retour des montagnes, notre skateur Arsène......

Avec Manu, on a donné un coup......

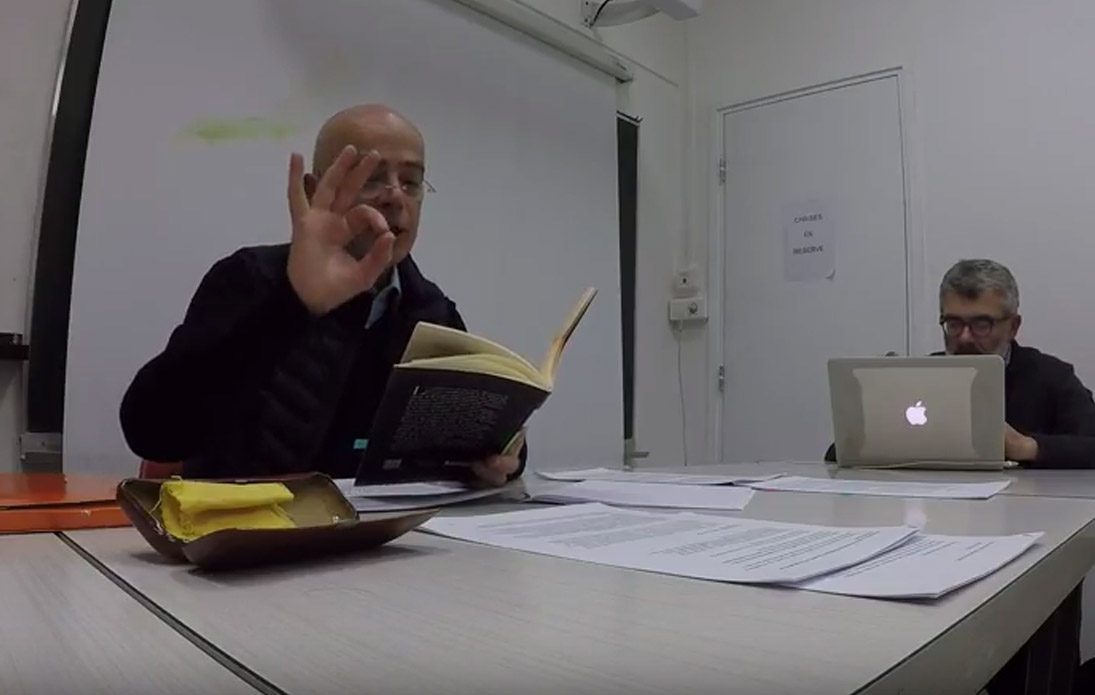

Après avoir consacré deux années aux fondamentaux des esthétiques cinématographiques que sont la temporalité et la spatialité, on étudiera cette année sous quelle forme ces deux faces de l’ontologie du flux cinématographique entrent dans les diverses manières selon lesquelles les philosophes ont pensé le cinéma. L’hypothèse est qu’à ce jour les grandes « philosophies du cinéma » ont toujours été des mises en œuvre d’esthétiques cinématographiques spécifiques, et donc de manières spécifiques de conjoindre la question de la temporalité et de la spatialité. Chaque philosophie de ce type construit du même coup, soit explicitement soit en creux, une histoire spécifique du cinéma. En partant d’une analyse de trois figures marquantes dans le champ de la philosophie du cinéma, à savoir Kracauer, Deleuze et Cavell, ainsi que des implications esthétiques et historiographiques de leurs conceptions, on tentera en un deuxième moment de dégager les bases d’une philosophie « descriptive » du cinéma (en prenant appui notamment sur certains travaux menés en philosophie analytique tels ceux de Greg Currie et de Noël Carroll).

Après avoir consacré deux années aux fondamentaux des esthétiques cinématographiques que sont la temporalité et la spatialité, on étudiera cette année sous quelle forme ces deux faces de l’ontologie du flux cinématographique entrent dans les diverses manières selon lesquelles les philosophes ont pensé le cinéma. L’hypothèse est qu’à ce jour les grandes « philosophies du cinéma » ont toujours été des mises en œuvre d’esthétiques cinématographiques spécifiques, et donc de manières spécifiques de conjoindre la question de la temporalité et de la spatialité. Chaque philosophie de ce type construit du même coup, soit explicitement soit en creux, une histoire spécifique du cinéma. En partant d’une analyse de trois figures marquantes dans le champ de la philosophie du cinéma, à savoir Kracauer, Deleuze et Cavell, ainsi que des implications esthétiques et historiographiques de leurs conceptions, on tentera en un deuxième moment de dégager les bases d’une philosophie « descriptive » du cinéma (en prenant appui notamment sur certains travaux menés en philosophie analytique tels ceux de Greg Currie et de Noël Carroll).

Après avoir consacré deux années aux fondamentaux des esthétiques cinématographiques que sont la temporalité et la spatialité, on étudiera cette année sous quelle forme ces deux faces de l’ontologie du flux cinématographique entrent dans les diverses manières selon lesquelles les philosophes ont pensé le cinéma. L’hypothèse est qu’à ce jour les grandes « philosophies du cinéma » ont toujours été des mises en œuvre d’esthétiques cinématographiques spécifiques, et donc de manières spécifiques de conjoindre la question de la temporalité et de la spatialité. Chaque philosophie de ce type construit du même coup, soit explicitement soit en creux, une histoire spécifique du cinéma. En partant d’une analyse de trois figures marquantes dans le champ de la philosophie du cinéma, à savoir Kracauer, Deleuze et Cavell, ainsi que des implications esthétiques et historiographiques de leurs conceptions, on tentera en un deuxième moment de dégager les bases d’une philosophie « descriptive » du cinéma (en prenant appui notamment sur certains travaux menés en philosophie analytique tels ceux de Greg Currie et de Noël Carroll).

Ce séminaire, complémentaire de celui donné au même semestre sur la volonté de savoir, portera sur les notions les plus centrales de l’épistémologie ou théorie de la connaissance contemporaine. Qu’y a-t-il de plus dans la connaissance que dans la croyance ? Peut-on les définir et comment ? Y a-t-il une éthique de la croyance et quelle est la valeur de la connaissance ? Peut-on vouloir croire ? Vouloir savoir ? On discutera en particulier les vues des philosophes analytiques contemporains.

Lectures principales de base :

J. Dutant et P. Engel, Philosophie de la connaissance , Paris Vrin 2005

J. Dutant , Qu’est ce que connaître ? Paris Vrin 2012

Il nous faut « d’autres formes de vie », « d’autres manières de vivre » : voilà comment se formulent aujourd’hui volontiers nos exigences politiques. Ce séminaire entend éclairer ces exigences, en pensant les deux dispositions qui les sous-tendent : celle qui consiste à regarder la vie comme un engagement de formes (des manières d’être et de faire, des gestes, des rythmes, des modes relationnels…), et celle qui consiste à se risquer à poser sur ces formes un regard critique, à engager son jugement et, souvent, sa colère. On entend également montrer que ces dispositions ont une histoire, et que leur articulation est peut-être même définitoire de la vie moderne.

On procédera par études de cas, afin de construire une histoire de cette critique stylistique de l’existence. On lira d’abord plusieurs textes de James Agee qui, avec le photographe Walker Evans, est à l’origine du « style documentaire » et décrit les conditions de vie et de travail de l’Amérique en crise des années 1930, à la fois pour dénoncer ces conditions et pour honorer les vies qui les traversent. On étudiera les textes d’Adorno (notamment les Minima moralia), où s’articulent exemplairement la compréhension de la modernité comme « forme de vie » et la déploration, et même la détestation, de cette modernité – Adorno nous encourageant précisément à réfléchir à ce qu’il peut y avoir de légitime dans le fait même de critique une forme de vie (non une vie, mais une forme de vie). On explorera deux exemples majeurs de « rage poétique », celle qui animait Pasolini (notamment dans La Rabbia, film documentaire mobilisant puissamment la poésie) et celle, tout autre, qui animait Francis Ponge dans La Rage de l’expression, qui a inspiré Bourdieu dans sa façon de définir ce qu’est précisément la « compréhension » en sociologie. On s’interrogera enfin sur les enjeux de la qualification et de la disqualification, lorsqu’elles portent sur les modalités de notres expérience commune, notamment à travers la lecture de l’essai consacré par Jean-Christophe Bailly à la « forme-pays » qu’est la France (Le Dépaysement), et à travers une réflexion guidée par la sociologie pragmatique, attentive à la complexité de la tâche même de qualifier et à ce qui la lie à l’intention de « rendre la réalité inacceptable » (Luc Boltanski, De la Critique).

Le but ultime du séminaire est, à partir d’une culture à la fois littéraire et sociologique dont on souhaite montrer la solidarité, de défendre cette idée : voir les formes de vie (voir cela de la vie), et se donner pour tâche de bien les décrire (ce qui suppose de s’engager soi-même dans le style, avec patience, et sans reculer devant les enjeux axiologiques de cette tâche), c’est toujours aussi en réclamer d’autres.