L’été indien : point de ralliement

Hautes Études Manuel nous a organisé un......

Hautes Études Manuel nous a organisé un......

De retour après huit mois sans posts......

De retour des montagnes, notre skateur Arsène......

Avec Manu, on a donné un coup......

17h – Introduction

17h 05 – Enquête autour de la création comme activité continue (Arsène Caens)

La question qui me servira de point de départ, vaste et présent à l’esprit de chacun, est la suivante : qu’est-ce que créer ? Cette question, qui s’impose à nous dès que l’on tente de penser le rapport entre art et science, je voudrais la poser à partir de l’exigence de son actualité : qu’est-ce que créer aujourd’hui ?

Je propose pour cela d’évoquer, dans la situation contemporaine, le problème du cadre structurel de l’espace de la création : d’où part-on pour créer? Du monde de l’art nécessairement? Du monde universitaire ou de la recherche ? D’une opposition programmatique à ces deux champs figés dans des modèles institués ? De n’importe où dans l’espace commun ? Je tenterai de plaider ici la cause non pas d’un lieu déterminé, mais d’un positionnement et d’une logique interne au sujet créateur (potentiellement n’importe qui) pensé ici non comme producteur mais comme l’agent (agi autant qu’acteur) d’un processus : créer est pour nous une activité continue que je propose ici d’aborder à partir de la figure philosophique de l’enquête.

17h30 – La dimension collective de la création (Manuel Houssais)

Cette présentation tentera de montrer l’importance primordiale de la dimension collective dans la création. Un projet artistique, une œuvre d’art, n’est pas l’affaire d’un individu isolé. L’artiste, comme l’œuvre, sont pris dans un maillage dense de circonstances et d’interactions de toutes sortes qui conditionnent leurs possibilités. Je circonscris la problématique aux écoles des beaux-arts qui font de la création « artistique », l’objet de leurs enseignements et qui, à ce titre, fournit un terrain privilégié à la fois bien délimité et peu étudié. Il s’agira de voir en quoi le langage, qui détermine et constitue la possibilité même du collectif, participe au processus de création. Nous nous appuierons sur une série de cas particuliers dont la description fine nous permettra une analyse des moyens mis en œuvre pour conduire et donner sens à un projet artistique – à ce stade nous ne parlons pas encore d’œuvre d’art.

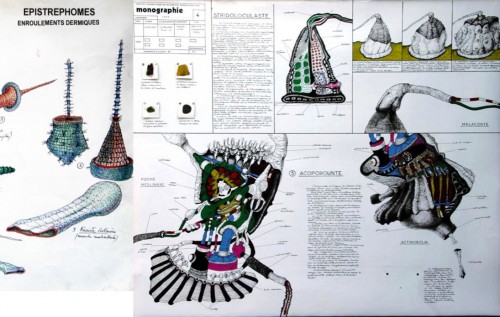

17h55 – Louis Bec et l’épistémologie fabulatoire (Florian Houssais)

Je vais vous parler aujourd’hui d’épistémologie fabulatoire. L’épistémologie fabulatoire est une discipline développée par Louis Bec, artiste, poète et philosophe né à Alger en 1936 et vivant à Sorgues. C’est une discipline dont on lui revendique la parentée. Depuis une quarantaine d’années il écrit des textes, réalise des travaux sur papier (dessins, collage, schémas, croquis, etc.), images de synthèse et quelques rares installations. L’ensemble de ces artefacts est réalisé au sein de l’Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste qu’il a fondé en 1972, à Cabrières d’Aigues, un petit village près d’Aix en Provence dans le Luberon, dont il est le seul président et le seul zoosystémicien. Depuis plus de 40 ans, Louis Bec réalise des descriptions et des classifications détaillées d’organismes vivant qui n’existe pas. À partir de ce qu’on pourrait appeler une expérience de pensée, en l’occurrence celle du seul zoosystémicien sur Terre, on se posera les questions suivantes : comment est-ce qu’on construit une invention qui se veut scientifique ? Comment ce qui qui n’existe pas peut devenir existant ?

18h20 – Discussion

entrée libre

Galerie Épisodique, au sous-sol (sur la gauche après l’entrée, derrière le rideau, en bas des escaliers)

1 rue des nanettes

75011 Paris

Métro St-Maur

Florian Houssais

06 84 18 40 53

florian@oscar-romeo.com

Après avoir consacré deux années aux fondamentaux des esthétiques cinématographiques que sont la temporalité et la spatialité, on étudiera cette année sous quelle forme ces deux faces de l’ontologie du flux cinématographique entrent dans les diverses manières selon lesquelles les philosophes ont pensé le cinéma. L’hypothèse est qu’à ce jour les grandes « philosophies du cinéma » ont toujours été des mises en œuvre d’esthétiques cinématographiques spécifiques, et donc de manières spécifiques de conjoindre la question de la temporalité et de la spatialité. Chaque philosophie de ce type construit du même coup, soit explicitement soit en creux, une histoire spécifique du cinéma. En partant d’une analyse de trois figures marquantes dans le champ de la philosophie du cinéma, à savoir Kracauer, Deleuze et Cavell, ainsi que des implications esthétiques et historiographiques de leurs conceptions, on tentera en un deuxième moment de dégager les bases d’une philosophie « descriptive » du cinéma (en prenant appui notamment sur certains travaux menés en philosophie analytique tels ceux de Greg Currie et de Noël Carroll).

Après avoir consacré deux années aux fondamentaux des esthétiques cinématographiques que sont la temporalité et la spatialité, on étudiera cette année sous quelle forme ces deux faces de l’ontologie du flux cinématographique entrent dans les diverses manières selon lesquelles les philosophes ont pensé le cinéma. L’hypothèse est qu’à ce jour les grandes « philosophies du cinéma » ont toujours été des mises en œuvre d’esthétiques cinématographiques spécifiques, et donc de manières spécifiques de conjoindre la question de la temporalité et de la spatialité. Chaque philosophie de ce type construit du même coup, soit explicitement soit en creux, une histoire spécifique du cinéma. En partant d’une analyse de trois figures marquantes dans le champ de la philosophie du cinéma, à savoir Kracauer, Deleuze et Cavell, ainsi que des implications esthétiques et historiographiques de leurs conceptions, on tentera en un deuxième moment de dégager les bases d’une philosophie « descriptive » du cinéma (en prenant appui notamment sur certains travaux menés en philosophie analytique tels ceux de Greg Currie et de Noël Carroll).

Après avoir consacré deux années aux fondamentaux des esthétiques cinématographiques que sont la temporalité et la spatialité, on étudiera cette année sous quelle forme ces deux faces de l’ontologie du flux cinématographique entrent dans les diverses manières selon lesquelles les philosophes ont pensé le cinéma. L’hypothèse est qu’à ce jour les grandes « philosophies du cinéma » ont toujours été des mises en œuvre d’esthétiques cinématographiques spécifiques, et donc de manières spécifiques de conjoindre la question de la temporalité et de la spatialité. Chaque philosophie de ce type construit du même coup, soit explicitement soit en creux, une histoire spécifique du cinéma. En partant d’une analyse de trois figures marquantes dans le champ de la philosophie du cinéma, à savoir Kracauer, Deleuze et Cavell, ainsi que des implications esthétiques et historiographiques de leurs conceptions, on tentera en un deuxième moment de dégager les bases d’une philosophie « descriptive » du cinéma (en prenant appui notamment sur certains travaux menés en philosophie analytique tels ceux de Greg Currie et de Noël Carroll).

Ce séminaire, complémentaire de celui donné au même semestre sur la volonté de savoir, portera sur les notions les plus centrales de l’épistémologie ou théorie de la connaissance contemporaine. Qu’y a-t-il de plus dans la connaissance que dans la croyance ? Peut-on les définir et comment ? Y a-t-il une éthique de la croyance et quelle est la valeur de la connaissance ? Peut-on vouloir croire ? Vouloir savoir ? On discutera en particulier les vues des philosophes analytiques contemporains.

Lectures principales de base :

J. Dutant et P. Engel, Philosophie de la connaissance , Paris Vrin 2005

J. Dutant , Qu’est ce que connaître ? Paris Vrin 2012