Exposition, Florian :, Recherche |

Oscar Roméo

télécharger le texte en pdf

A/ SITUATION GÉNÉRALE

B/ L’EXTRAIT

C/ LA TRANSCRIPTION

D/ L’ANALYSE

E/ CONCLUSION

A/ SITUATION GÉNÉRALE

Préambule

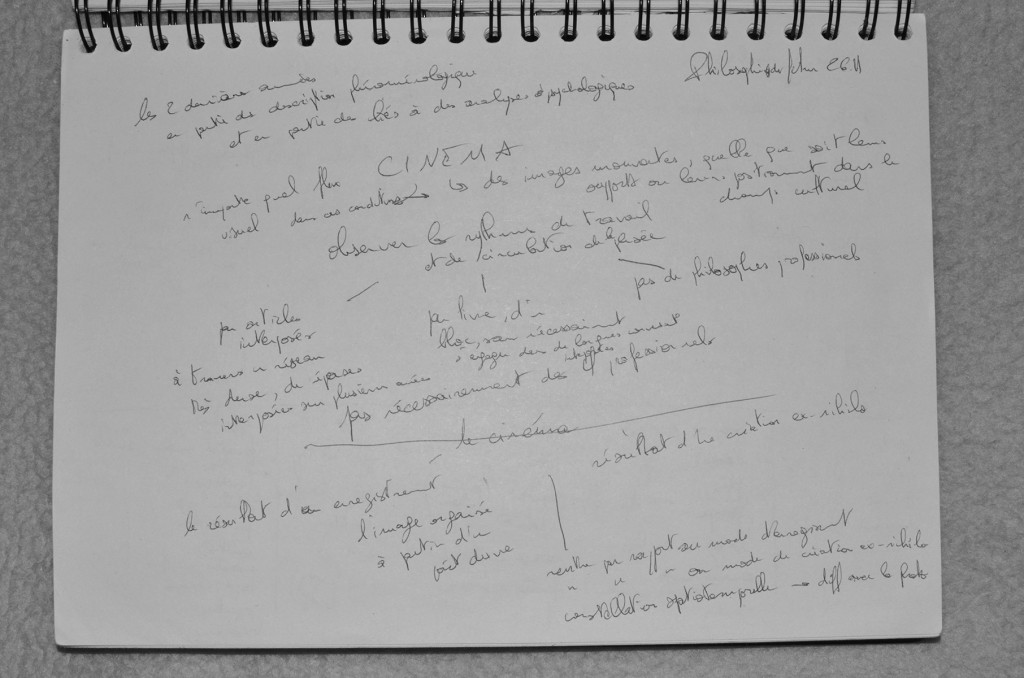

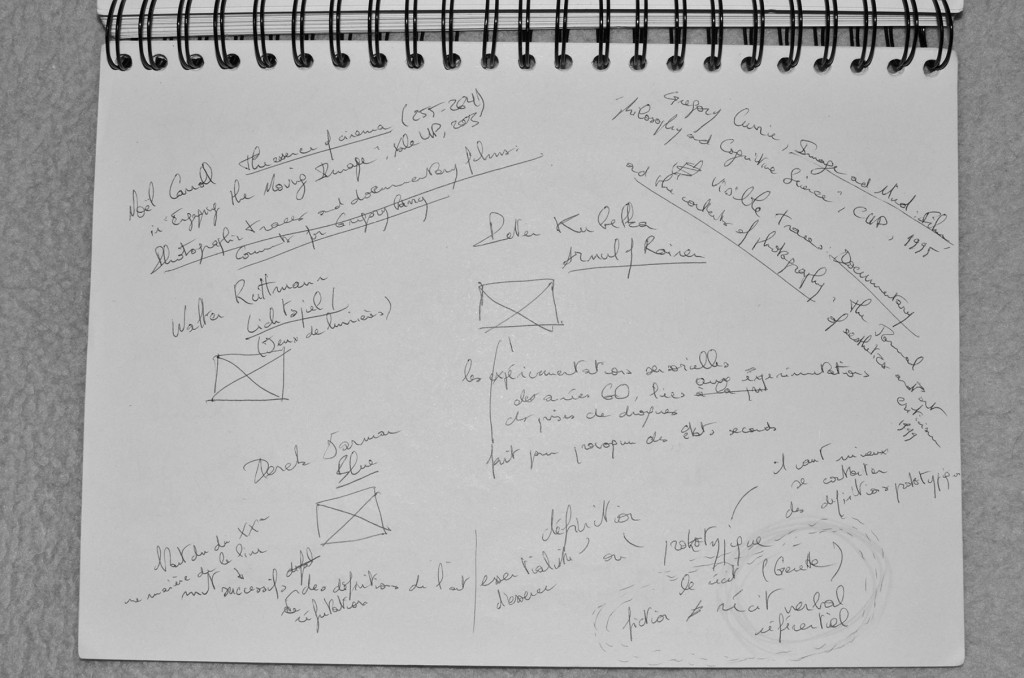

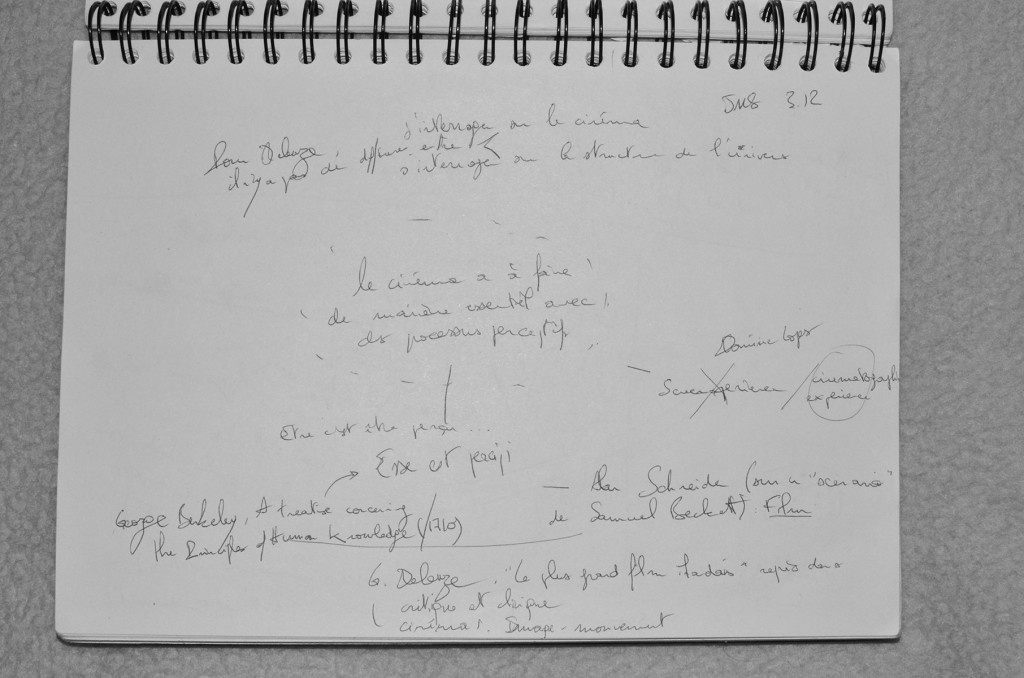

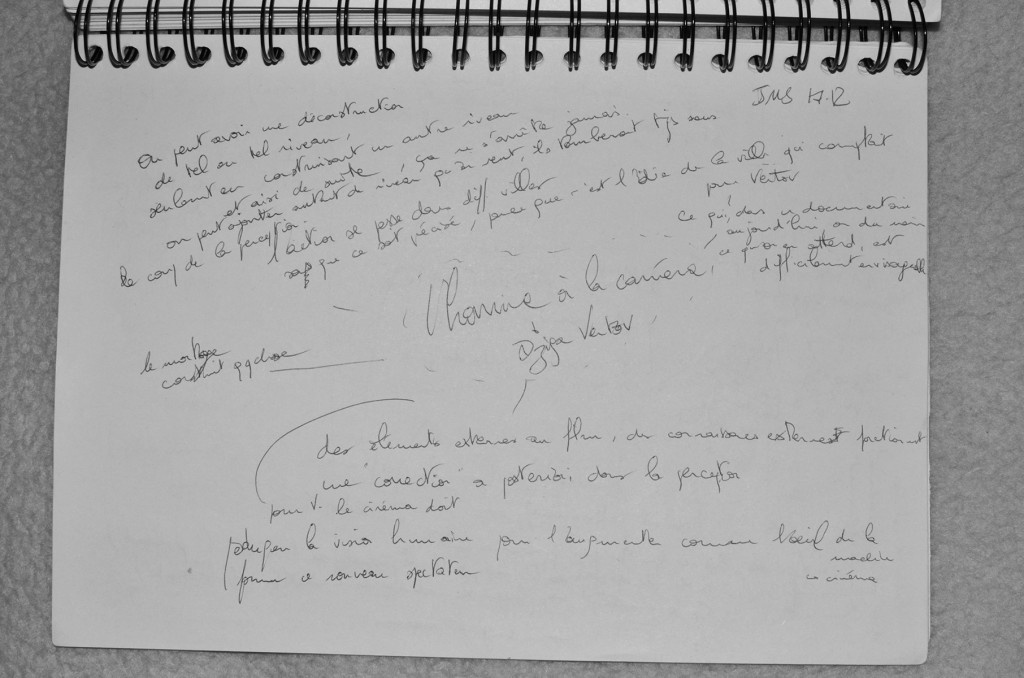

Ce travail d’analyse de conversation s’inscrit dans le cadre d’une pratique régulière de documentation des projets artistiques auxquels je participe en tant qu’artistes et/ou coordinateur, organisateur. L’essentiel de ces projets se fait sous le nom d’Oscar Roméo, qui est une sorte de nom d’emprunt, derrière lequel on travaille à plusieurs, selon les projets et les besoins. Les projets sont pour l’essentiel des collaborations entre artistes, designers et intellectuels; les rencontres et les conversations y jouent une part non négligeable. Et le travaille de documentation de ces rencontres est aussi important que ce sur quoi on travaille ensemble1. Depuis les premiers projets, on s’est intéressé au vêtement, à l’économie de l’art, à la photo, à la vidéo et plus généralement, on est enclin à porter notre attention sur les formes d’art en marge. Ce qui offre donc un éventail relativement large.

Le travaille de documentation se fait essentiellement sur internet, sur les réseaux sociaux et sur un site2 qui est à la fois un lieu de publication, de communication et de diffusion. C’est plus qu’un simple portfolio en ligne, disons que ça s’apparente à ce qu’on appelle les livres d’artiste3, mais sur internet.

L’objet de mon mémoire4 et les choix que j’y ai fait ne nécessitant pas l’utilisation de l’analyse de conversation, j’ai profité de ma curiosité pour l’ethnométhodologie et l’analyse de conversation et des exigences administratives de l’école, pour augmenter ce travaille récurrent de documentation de nos pratiques artistiques par ce travail de description et d’analyse que permet cette méthodologie. Cette analyse ne s’insère donc pas dans un projet de recherche à proprement parler.

1 On est entre deux et une dizaine suivant les moments et les projets.

2 Celui-ci en l’occurrence oscar-romeo.com

3 L’appellation livre d’artiste, est un terme émique qui désigne, au sens large, toutes publications papier dont le contenu et le travail éditorial on fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des artistes en question. À la différence d’un catalogue d’exposition ou d’une monographie par exemple, où dans l’usage, les artistes interviennent moins, voir pas du tout, sur la partie éditoriale, qui est alors à la charge de l’éditeur. Bien sûr, les frontières ne sont pas nettement définies et dans certains cas, un catalogue d’exposition peut également être un livre d’artiste par exemple.

4 L’objet de mon mémoire est sur la scientificité d’une parodie scientifique.

L’accès au terrain et le recueil des données

Dans le cas qu’on va étudier, la scène se déroule dans une galerie, à Paris, en avril 2015, pendant le montage d’une exposition collective. C’est une galerie d’art du type de celles qui sont présentes pendant la FIAC, avec une liste d’artistes qu’elle a la charge de représenter. Nous sommes entre un et quatre jours avant le vernissage. J’étais présent sur place pendant l’enregistrement, je faisais partie des artistes qui exposaient, je m’affairais, au moment de l’enregistrement, à autre chose. Un second membre de l’équipe (d’Oscar Roméo) était également sur place. Au total, nous étions entre 5 et 6 personnes sur les lieux.

L’extrait est issu d’une conversation entre une artiste et une scénographe. Elles sont toutes les deux amies. L’artiste présente son « accrochage » (comment elle a organisé les objets dans l’espace d’exposition) à son amie scénographe qui est venue lui donner conseil. Cette scénographe, travaille entre autre pour le musée national d’art moderne de la ville de Paris. Elle jouit donc d’une certaine légitimité à l’égard de cette activité. Elle est passée sur sa pause déjeuner. L’artiste en question fait partie de la galerie, c’est à dire qu’elle fait partie de la liste d’artistes représentés par la galerie. Et pour cette exposition en particulier, qui est une exposition collective, elle est la personne qui a sélectionné les autres artistes. Toutes les pièces présentées dans l’exposition sont des collaborations entre elle et un autre artiste ou collectif.

L’objet de la conversation est donc liée à cette visite de l’exposition que l’artiste fait à la scénographe. Précisément, la conversation porte sur un portfolio qui est composé de plusieurs images, de textes et d’une couverture. L’ensemble n’est pas relié.

Au niveau du dispositif d’enregistrement, après avoir prévenu, le matin en arrivant, j’avais laissé un enregistreur tourner pour capter quelques moments et documenter les phases de montage. Étant donné qu’à l’époque, je n’avais pas spécialement prévu de l’inscrire dans une démarche scientifique, je n’ai collecté aucunes autorisations. Pour cette raison, j’ai tout anonymisé. Pour faciliter la lecture on appellera notre artiste Jeanne et la scénographe Cathy.

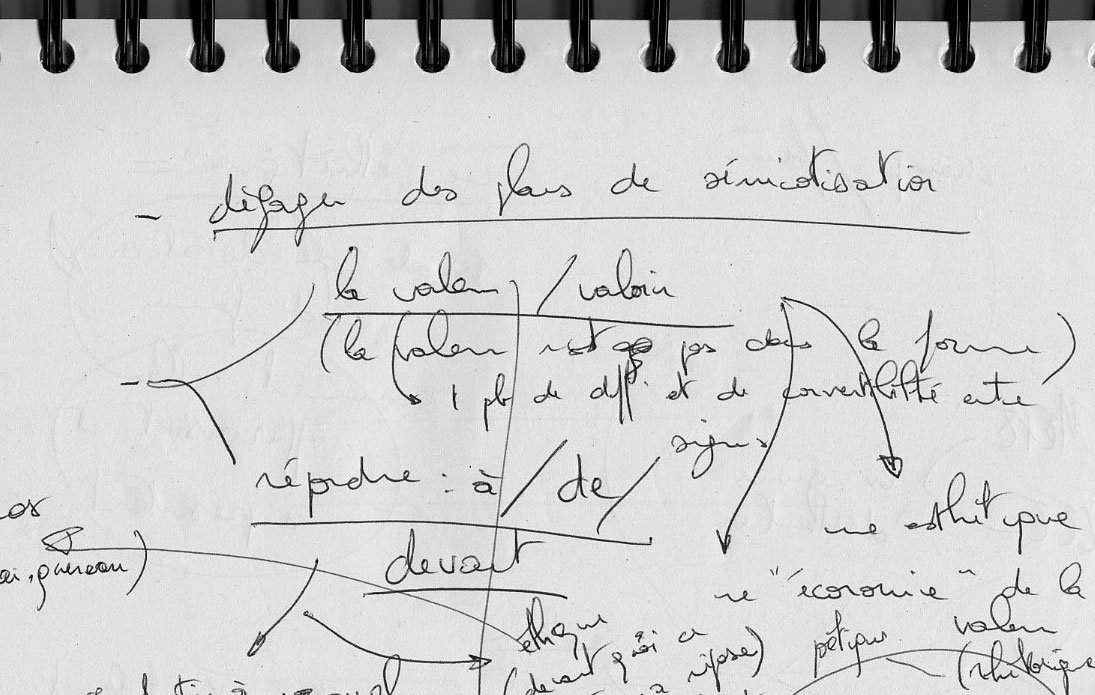

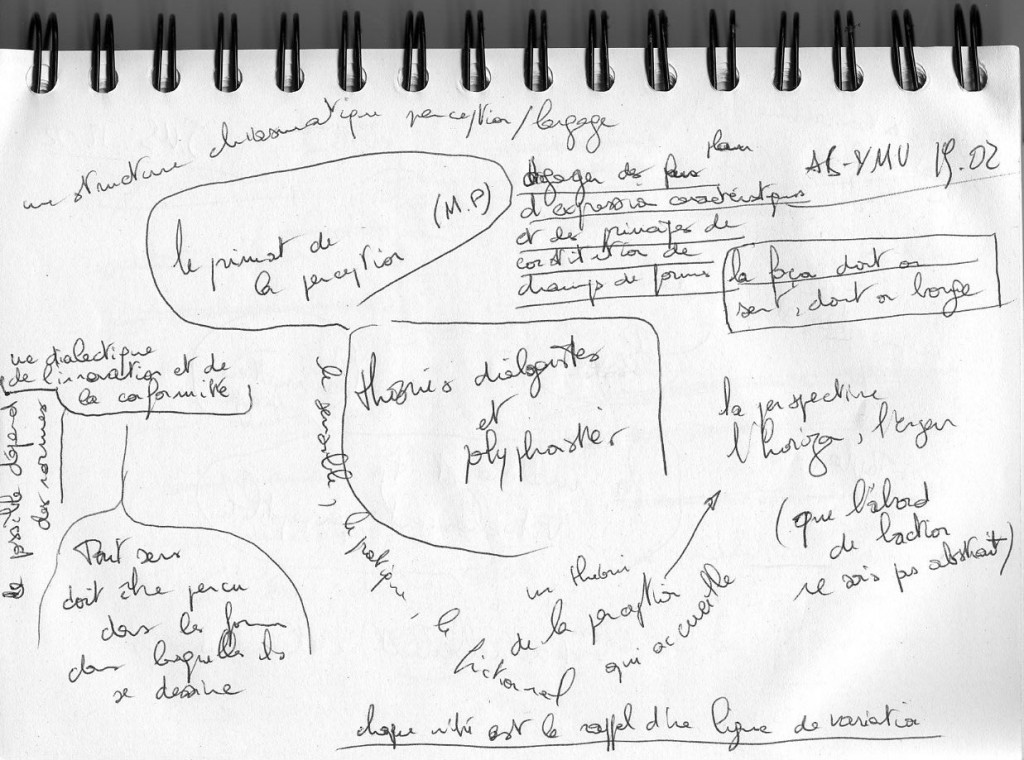

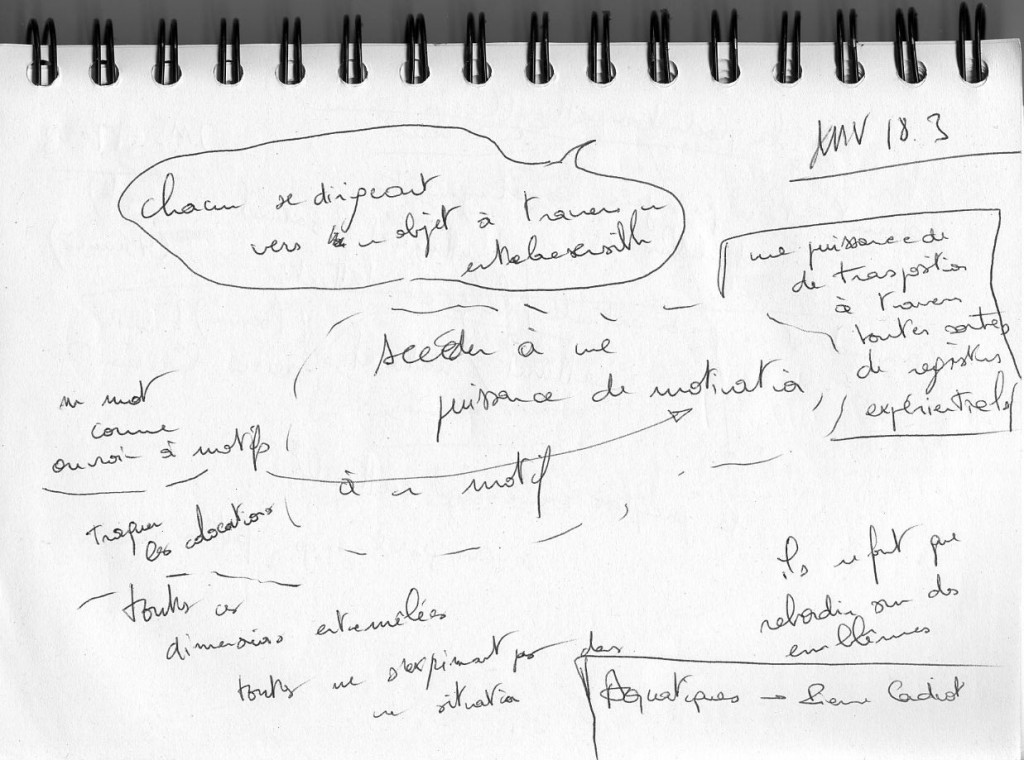

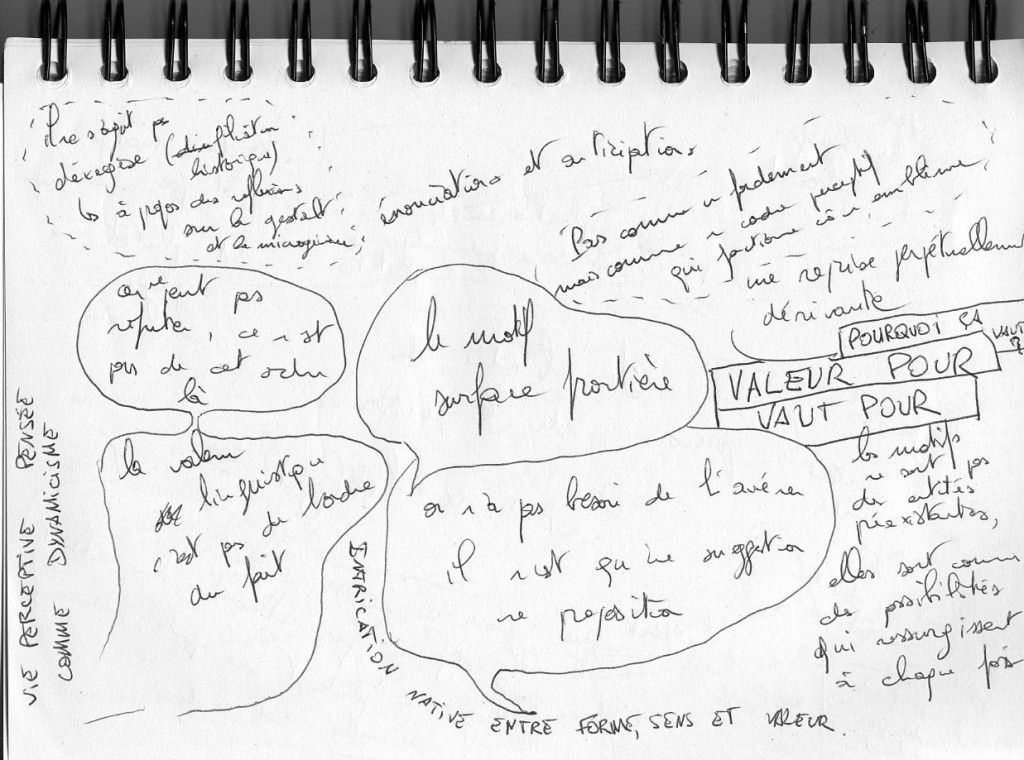

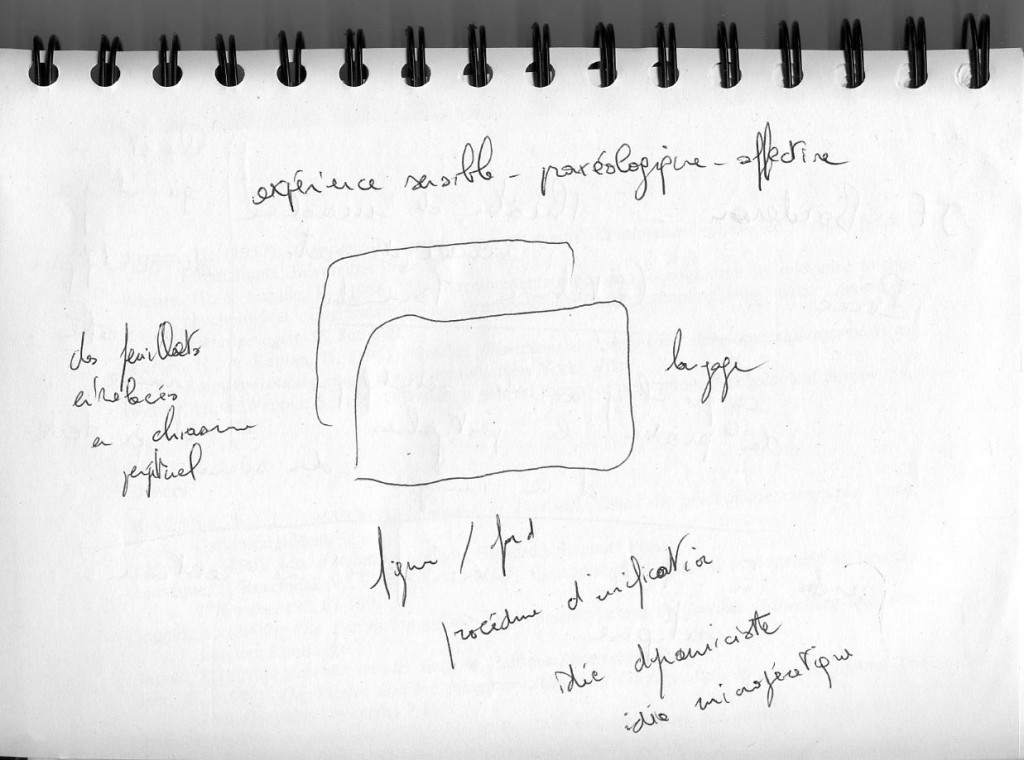

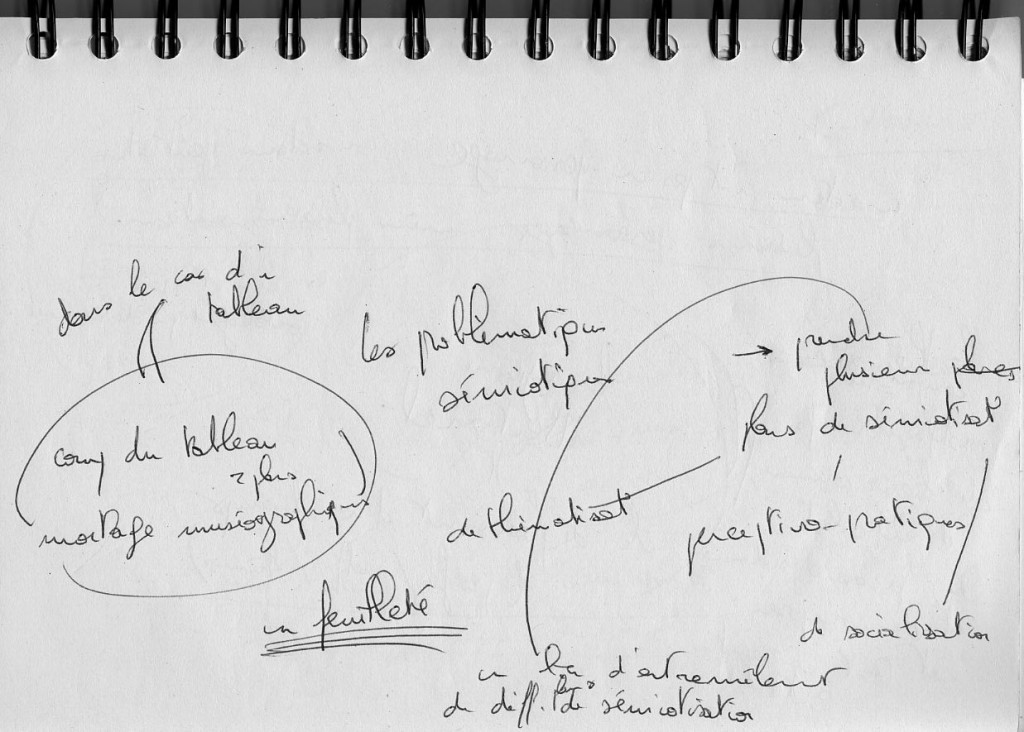

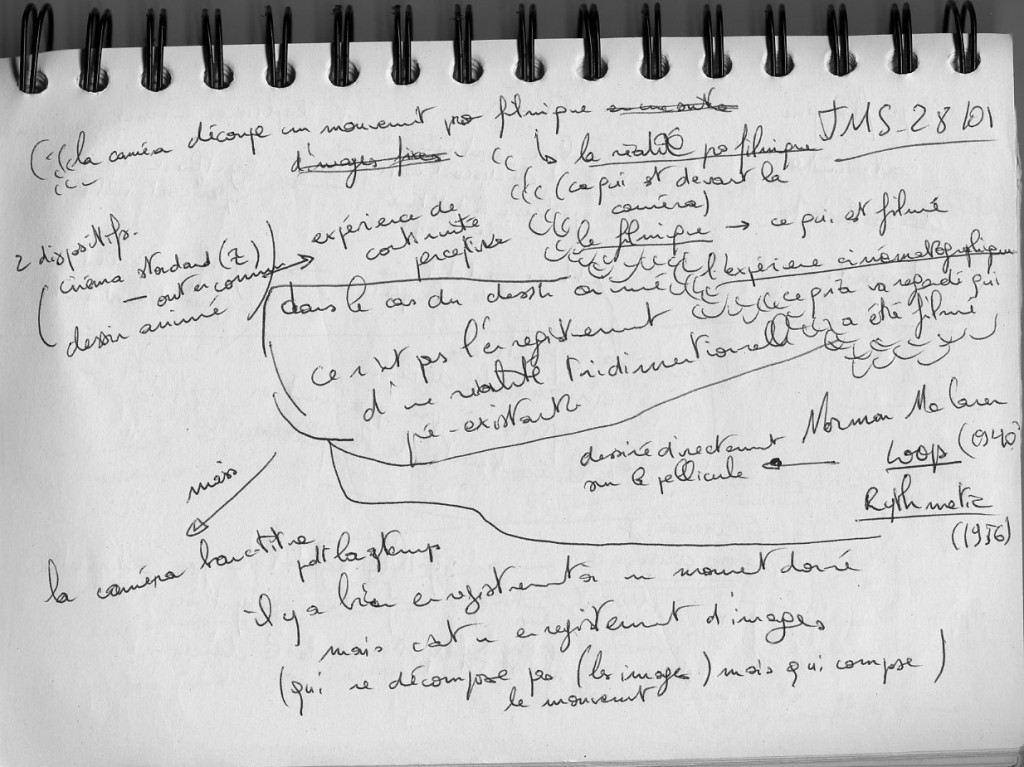

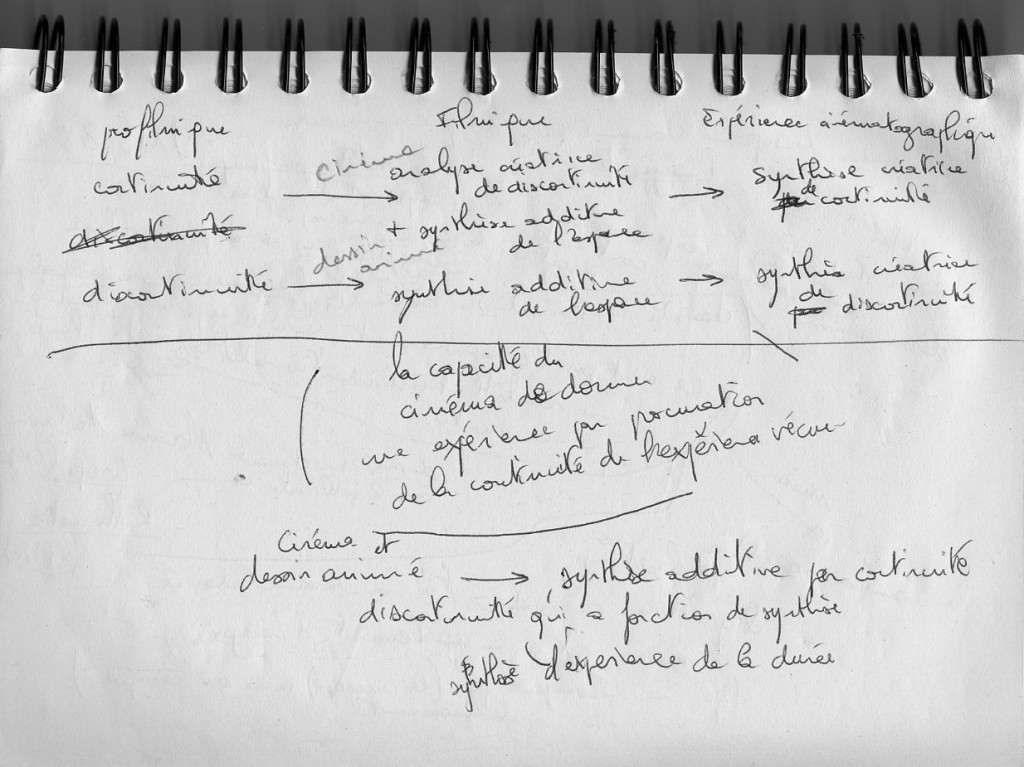

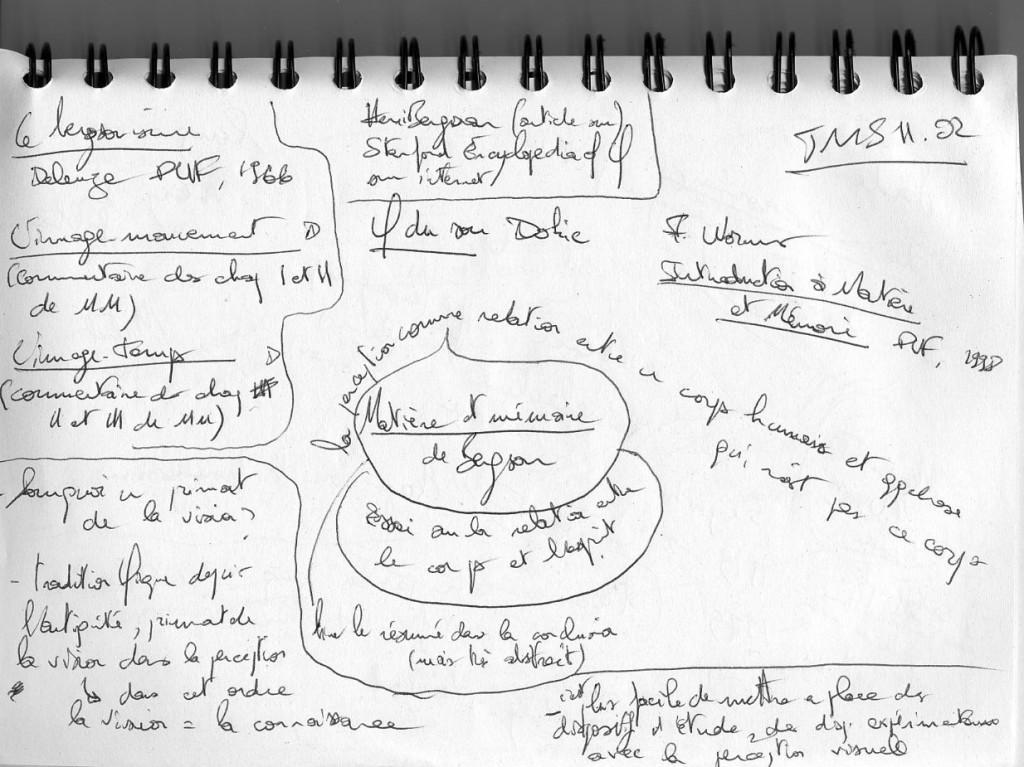

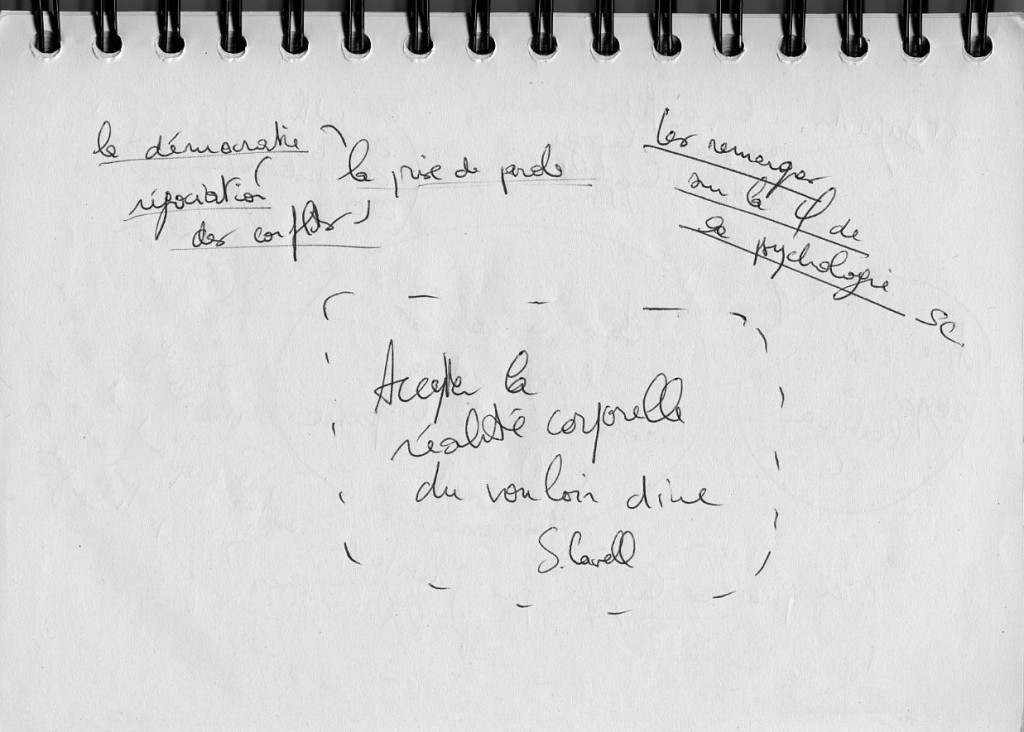

Je joins aussi à cette analyse trois photos de l’objet en situation dont il est question dans la conversation (une vingtaine d’exemplaires d’un portfolio). Le portfolio d’exposition sur la tablette (A). Sous la tablette, le tas de portfolio avec leurs couvertures bleues. Sur les photos B et C on peut apercevoir le contenu du portfolio; au mur (B) et également au premier plan dans les mains d’une personne (C). Les photos ont été prises quelques jours après l’extrait, au moment du vernissage.

A

B

C

B/ L’EXTRAIT

Le choix de cette séquence

La mise en scène de l’exposition est ici le lieu de négociation entre deux points de vues supposés, celui de la scénographe et celui de l’artiste. Jeanne, l’artiste qu’on entend dans cette extrait, porte en quelque sorte la double casquette de commissaire de l’exposition et d’artiste. Les objets présentés sont tous le fruit d’une collaboration entre elle et un autre artiste ou collectif. Il n’y a pas dans cette exposition de commissaire d’exposition attitré1 et le galeriste n’est quasiment pas intervenu dans l’accrochage. C’est donc elle, qui, de façon collaborative avec les artistes qu’elle a invitée, a coordonné l’accrochage de l’exposition. Et c’est elle qui a demandé à son amie Cathy, de venir lui donner conseil sur l’accrochage et la scénographie.

La scénographie et l’accrochage sont des moments où il est préférable de savoir composer avec les susceptibilités de chacun. Dans le cas de notre extrait, la conversation et la relation sont plutôt fluides.

1 L’intervention d’un commissaire d’exposition pour coordonner une exposition dans une galerie, n’est pas inexistante, mais représente une faible proportion dans ce type d’espace. Les galeries d’art exposent prioritairement et le plus fréquemment leurs artistes, et la logique de rentabilité financière directe de leur modèle économique ne facilite pas les interventions extérieures de commissaires d’expositions attitrés.

Pourquoi commencer et finir la séquence de cette manière

Cette conversation dans l’exposition s’est organisée autour des pièces exposées. Jeanne a présenté à Cathy l’ensemble des pièces, successivement, l’une après l’autre, en s’arrêtant plus ou moins longtemps devant chacune. La conversation a donc suivi la séquence d’actions. Le changement thématique et le déplacement d’une pièce à l’autre sont corrélés. J’ai sélectionné le moment où elle discute du portfolio. Présenté une publication, qui plus est une série limitée, dans un espace d’exposition pensé sur le modèle du white cube peut vite poser des difficultés.

C/ LA TRANSCRIPTION

Nomenclature :

A = Jeanne (l’artiste)

B = Cathy (la scénographe)

1. A : là t’as l’édition avec heu:: (0.8) avec Matthieu, avec les textes de Matthieu, et donc en fait heu mh (1.0) l’o l’objet c’est ça (tapote sur le portfolio) enfin avec la, quand c’est avec heu avec l’enveloppe et tout °tu vois°

2. B : ouais (0.5) donc ça tu vas les vendre c’est ça ?

3. A : ouais ils sont à vendre

(début bruit de feuilles manipulées)

4. B : je peux regarder ?

5. A : heu non [après je l’ouvre je te montre un:: ouvert voilà

6. B : [non (inaud.) donc donc ça il faut le présenter c’est ça ?

7. A : bah en fait on on se disait que ça pouvait être assez beau je sais pas ce que [t’en penses

8. B : [mh

9. A : si c’est euh:: ouais

10. B : en tas ?

11. A : en tas comme ça parce qu’en plus la [couleur est

12. B : [au au au sol ?

13. A : ouais (.) est assez assez beau

14. B : ouais

15. A : et là on a on pouvait peut-être mettre une petite=

16. B : =une tablette

17. A : une petite tablette

18. B : ouais c’est bien ça=

19. A : =et du coup avoir ça et pouvoir regarder

20. B : ouais (0.5) ouais et ça c’est le nombre que t’as ? (bruit de feuilles)

21. A : ouais pour ouais

22. B : d’accord

(bruit de feuilles)

23. A : on peut en avoir plus mais en fait c’est le [ nous on en a plein d’autre

24. B : [ mh

25. A : mais en fait=

26. B : =bah si c’est un tas (.) faut qu’il y en ait pas mal (bruit de feuilles)

27. A : faudrait qu’y en ait plus ?

28. B : ouais (1.0) non ?

29. A : si (2.0) ouais faut qu’on en fasse d’autre (.) c’est que c’est un peu de boulot on a on a [ fait ça à plusieurs mais

30. B : [ non bah non laisse tomber c’est pas grave

31. A : nan nan mais si si nan je vais essayer d’en faire d’autres (0.5) si j’ai le temps

D/ L’ANALYSE

On peut remarquer que les premières allocutions de tours de paroles se font par questions. L’extrait démarre avec Jeanne qui, dans sa présentation de l’accrochage, désigne le portfolio.

En 1, deux pauses, deux allongements syllabiques et deux marqueurs de trouble laissent supposer une hésitation. Jeanne désigne le portfolio par le déictique ça, accompagné d’un geste qui pointe le tas de portfolio en tapotant dessus et termine par °tu vois° au volume sonore relativement bas, qui peut être considéré comme une invite à répondre. La réplique de Cathy (2) qui s’amorce sur un ouais, une courte pause et un donc, peut laisser penser qu’elle n’a pas véritablement anticipée ce qu’on peut considérer comme une invite et que la question est une construction improvisée, sans lien évident avec ce qui vient d’être dit précédemment. La question ne semble pas poser de problème à Jeanne qui répond sans hésitation.

1. A : là t’as l’édition avec heu:: (0.8) avec Matthieu, avec les textes de Matthieu, et donc en fait heu mh (1.0) l’o l’objet c’est ça (tapote sur le portfolio) enfin avec la, quand c’est avec heu avec l’enveloppe et tout °tu vois°

2. B : ouais (0.5) donc ça tu vas les vendre c’est ça ?

3. A : ouais ils sont à vendre

(début bruit de feuilles manipulées)

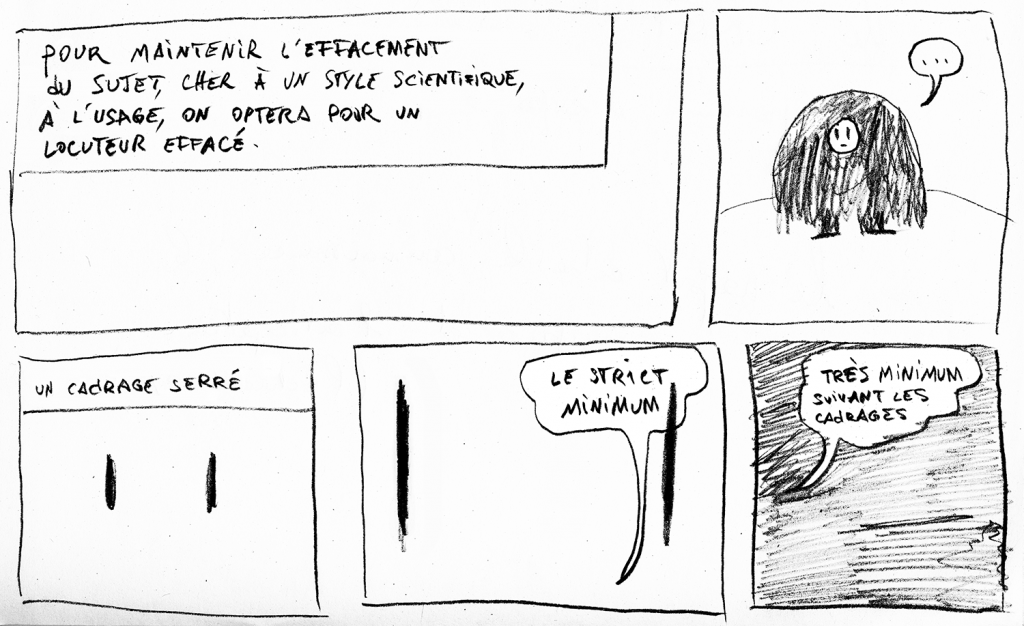

Cathy poursuit sur une autre question (4), je peux regarder ? auquel Jeanne répond négativement après un marqueur de trouble (5), heu non. S’en suit immédiatement une réparation de Jeanne et un chevauchement de Cathy (5; 6). Jeanne, en décrivant verbalement ce qu’elle est en train de faire, l’invite à regarder le portfolio déjà ouvert, on peut noter également un allongement syllabique en fin d’énoncé (5), après je l’ouvre je te montre un:: ouvert voilà. Ce type de formulation, où un interlocuteur décrit ce qui est en train de se passer, est une description réflexive de l’activité, cette procédure fait partie de la classe des formulations en ethnométhodologie et consistent pour un participant à faire d’un fragment de la conversation une occasion pour décrire cette conversation, l’expliquer, la caractériser, ou pour en expliquer, traduire, résumer ou donner l’essentiel, ou encore pour noter qu’elle obéit à des règles ou qu’elle s’en écarte (H. Garfinkel, 2007, p. 448). Garfinkel fait remarquer que ces pratiques de formulation sont reconnues comme telles par les autres participants, elles sont manifestes. En 6, on peut noter un chevauchement de Cathy dès l’énonciation du non de Jeanne. On peut observer que Cathy démarre sur une reprise textuelle du non et, après une répétition, amorce encore une question (6), donc donc ça il faut le présenter c’est ça ?, qui semble poser problème à Jeanne. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de trouble, disons qu’on peut supposer qu’il y a, pour Jeanne, un problème de sens. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’elle ne répond pas véritablement à la question de Cathy.

En 8, Cathy semble approuver par une lexicalisation équivoque la question venant en fin de tour précédent. Le chevauchement nous indique probablement qu’elle a anticipé la fin de l’énoncé, c’est-à-dire qu’elle a été en mesure de comprendre la question avant que celle-ci ne soit totalement formulée.

4. B : je peux regarder ?

5. A : heu non [après je l’ouvre je te montre un:: ouvert voilà

6. B : [non (inaud.) donc donc ça il faut le présenter c’est ça ?

7. A : bah en fait on on se disait que ça pouvait être assez beau je sais pas ce que [t’en penses

8. B : [mh

9. A : si c’est euh:: ouais

Cathy poursuit rapidement avec une autre question qui est aussi un mouvement thématique par transition progressive (10), en tas ?. Concernant les mouvements thématiques, de Fornel remarque qu’on admet généralement, à la suite de Sacks, qu’une caractéristique générale de l’organisation thématique dans la conversation est le passage graduel d’un thème à un autre : une procédure courante permettant un tel passage est la transition progressive1 (stepwise transition, Sacks, 1972) (La linguistique cognitive, en cours de publication, 2000, p.159). Elles vont rester sur cette thématique qui va courir jusqu’à la fin de l’extrait. À partir de ce mouvement thématique, va démarrer un ensemble d’énoncés collaboratifs entre les deux interlocutrices (sur les activités collaboratives de construction d’objets de discours, voir Mondada 19942). Jeanne répond à la question de Cathy en tas ?, qui se caractérise par une reprise textuelle et poursuit sur une justification (11), en tas comme ça parce qu’en plus la [couleur est, qui va amorcer une évaluation du tas en question parce qu’en plus la [couleur est. Cathy enchaîne avec encore une question en chevauchement (12) qui démarre sur un marqueur de trouble, sans lien direct apparent avec ce que dit Jeanne, mais toujours sur le thème du tas, [au au au sol ?. Les deux énoncés de Cathy sont produits sur un ton interrogatif, qui confère à l’élément anticipé le statut d’une tentative de formulation demandant confirmation. Ces deux énoncés, en tas ? et [au au au sol ?, sont ratifiés par Jeanne, en 11, par une reprise et une intégration dans le propos en cours, en tas comme ça parce qu’en plus la [couleur est, et en 13 par un acquiescement, ouais (.) est assez assez beau. Dans l’énoncé 13 justement, Jeanne répond à Cathy, ouais, et après une courte pause vient enchâsser dans sa réponse ce qui semble être la suite de son énoncé précédent, qui terminait sur l’amorce d’une évaluation de la couleur, la [couleur est (11). En 14, Cathy répond par un ouais qui semble être un acquiescement du assez beau de Jeanne. Ce phénomène de poursuite de son propre énoncé qu’on remarque avec Jeanne de 11 à 13, on le trouve également un tour plus haut, de 10 à 12, quand Cathy, en chevauchement dit [au au au sol ? qui semble être la suite de son énoncé précédent en tas ?. On peut noter sur ces trois paires adjacentes (10-11; 11-12; 12-13), que malgré la dimension collaborative, Jeanne et Cathy semblent poursuivre et anticiper, d’une certaine façon, chacune de leurs côtés. Ce qui semble aller dans le sens des remarques de Mondada sur le fait que la production collaborative n’est pas nécessairement liée à un type d’interaction convergent, mais qu’elle est plutôt une « stratégie de second locuteur », par laquelle celui-ci manifeste des formes diverses d’accord ou de désaccord en exhibant une interprétation anticipatrice de ce que le premier locuteur est en train de formuler (Mondada, 1999). Cette production collaborative se poursuit sur les deux paires adjacentes suivantes (15-16 et 16-17) une petite=une tablette (15-16), suivie d’une reprise textuelle de Jeanne, une petite tablette (17). C’est une manière pour Cathy de contribuer de façon spécifique au propos et de montrer à Jeanne qu’elle y adhère. S’en suit un enchainement confirmatif de Cathy (18) et sans pause la poursuite de Jeanne (19).

10. B : en tas ?

11. A : en tas comme ça parce qu’en plus la [couleur est

12. B : [au au au sol ?

13. A : ouais (.) est assez assez beau

14. B : ouais

15. A : et là on a on pouvait peut-être mettre une petite=

16. B : =une tablette

17. A : une petite tablette

18. B : ouais c’est bien ça=

19. A : =et du coup avoir ça et pouvoir regarder

20. B : ouais (0.5) ouais et ça c’est le nombre que t’as ? (bruit de feuilles)

Au tour 19-20 et jusqu’à la fin, on repart vers des tours de parole de factures plus classique, qui se situeront essentiellement dans une préférence pour l’enchaînement confirmatif 3. Mais notons le, en maintenant le thème du tas, initié précédemment. Dans cette fin de séquence, Cathy va émettre un doute sur la taille du tas de portfolio, sous entendant qu’il n’y en n’a peut-être pas assez. Regardons en détail le déroulement. Cathy commence par poser une question à Jeanne et ça c’est le nombre que t’as ?, précédé d’une répétition de son acquiescement au tour précédent entrecoupé d’un blanc, ouais (0.5) ouais, ce qui laisse supposer un léger trouble. Cet énoncé est une pré-séquence de l’énoncé 26, bah si c’est un tas (.) faut qu’il y en ait pas mal où entre les deux, elle va prendre acte des réponses et justifications de Jeanne. Jeanne anticipe d’ailleurs et très rapidement comprend que c’est le nombre de portfolios qui pose problème. À l’énoncé 23, on peut noter un point saillant qui nous indique que Jeanne se doute de ce que sous entend son interlocutrice, en se justifiant précisément sur le fait qu’elle peut avoir plus de portfolio, on peut en avoir plus mais en fait c’est le [ nous on en a plein d’autre. Jusqu’ici, Cathy n’a pas énoncé clairement ce qui semble lui poser problème, malgré l’indice ça c’est le nombre que t’as qu’elle pose en 20. Il faut attendre six tours de paroles pour qu’en coupant la parole à Jeanne, elle énonce ce qui visiblement lui posait problème, bah si c’est un tas (.) faut qu’il y en ait pas mal (26). Le moment où elle a prend la parole n’est pas un point d’allocution de tour de parole explicite, elle saisit la parole. Ce à quoi Jeanne réplique par une question, faudrait qu’y en ait plus ?. À laquelle Cathy acquiesce avec une pause, ouais (1.0) non ? et enchaîne sur une invite non ? (28). Toujours dans une préférence pour l’enchaînement confirmatif, Jeanne répond en se justifiant (29). On peut relever les deux pauses, dont une de deux secondes, et la répétition on a on a. Dans la foulée, Cathy maintient l’enchaînement confirmatif de c’est un peu de boulot, de l’énoncé de Jeanne, avec en chevauchement sa confirmation : non bah non laisse tomber c’est pas grave (30). Jeanne poursuit dans la continuité, ponctué de divers marqueurs de trouble en répétition nan nan mais si si nan et d’une pause avant de terminer sur un fragile si j’ai le temps.

1 Sur les mouvements thématiques, de Fornel précise que Sacks a aussi montré qu’au mouvement thématique par transition progressive, s’oppose le mouvement thématique avec frontières qui se caractérise par la fermeture d’un thème suivi de l’initiation d’un autre. Certains contextes séquentiels dans la conversation peuvent donner lieu à l’apparition de types de séquences qui permettent d’initier un thème en rupture avec les thèmes précédents. Il s’agit par exemple 1) des ouvertures, 2) des fermetures et 3) des séquences qui suivent les clôtures thématiques (Maynard, 1980, Button et Casey, 1984, 1985). L’apparition d’un nouveau thème suppose donc une séquence de clôture du thème précédent. (La linguistique cognitive, de Fornel, 2000, à paraître, p.159)

2 Dans un article de 1999 sur l’élaboration collective des descriptions, Mondada développe que l’intérêt de ces activités est multiple : elles permettent d’observer la façon dont les descriptions et autres contributions thématiques des interlocuteurs sont socialement construites en situation (Mondada, 1995b); elles illustrent bien la façon dont le tour est organisé conjointement par les participants, notamment en relation avec certaines modalités de passage d’un premier à un second locuteur; elles exercent un effet de loupe sur la façon dont des formes linguistiques sont élaborées aux fins pratiques de l’interaction (Mondada, 1995c, 1998)

3 Michel de Fornel explique qu’il préfère nommer la préférence pour l’accord, préférence pour l’enchaînement confirmatif, pour échapper aux apories. Il faut donc soigneusement distinguer entre l’attente structurelle véhiculée par une action, qui est toujours régie par la préférence pour l’accord ou, comme je préfère la dénommer, la préférence pour l’enchaînement confirmatif, et les attentes particulières quant à l’action réalisable par l’interlocuteur. Il est donc possible d’échapper aux apories de la préférence pour le désaccord comme principe structural tout en conservant la possibilité que certains types d’actions entraîne comme réponse préférée de la part de l’interlocuteur le désaccord. Il faut postuler l’existence d’un double système de projection et d’attentes. En vertu de la préférence pour l’enchaînement confirmatif, une action projette toujours une action en retour qui s’accorde avec elle. Mais elle peut aussi, pour certains types d’actions, attendre une action en retour en désaccord avec l’action projetée. (La linguistique cognitive, à paraître, 2000, p.58)

D/ CONCLUSION

Cette interaction relève d’un type d’échanges particuliers, ce qu’en littérature on nomme un genre. Il est caractérisé par une distribution de rôles où l’un des membres se positionne comme auteur et l’autre comme critique ou conseiller. Ce genre conversationnel fait apparaitre un recours massif au questionnement. Les questions sont le fait de l’interlocuteur tandis que le locuteur oscille entre présentation de son/ses projet(s) et réponses. Les réponses viennent re-spécifier ou simplement préciser le récit des projets.

Ici, l’extrait est la transcription d’une conversation qui enchaîne plusieurs présentations. Les présentations portent sur l’accrochage et non sur les pièces exposées et c’est de cet accrochage que doit répondre, en tant qu’auteur, un commissaire d’exposition ou celui tenant ce rôle.

On peut aussi distinguer des catégories de questions. Elles relèvent d’un besoin d’informations et servent une amélioration de la compréhension (paire 2-3 par exemple). Parmi ces questions, certaines vont faire apparaître un problème, problème qui devra être à la fois géré, par exemple avec une pré-séquence et une préférence pour l’enchaînement confirmatif, comme entre les tours 20 et 31 qui concernent la question du tas, et enfin donner lieu à une solution où, dans le cas présent, les deux interlocutrices s’entendent sur le fait que le tas n’est pas assez gros. On peut peut-être faire une distinction entre les questions qui ne posent pas de troubles et qui donnent lieu à une réponse immédiate et les questions qui au contraire posent un problème et doivent être gérées.

Il est également intéressant de noter le mouvement thématique par transition progressive (10) qui va ouvrir sur une phase de production collaborative. Dans certain cas ça manifeste une forme d’accord (16-17) ou les deux interlocutrices semblent penser la même chose, et à d’autres moments de désaccord, ou elles donnent l’impression, en quelque sorte, de poursuivre ensemble la conversation chacune de leur côté (11-12).

READ MORE

![]()

![]()